Olga

Суббота, 17 Август 2024 18:01

Книжные новинки 2024. Лето. Домашние животные

ДУДНИКОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. Кошки : самая полная иллюстрированная энциклопедия : все самое важное о воспитании и уходе за пушистыми любимцами / Светлана Дудникова, Ольга Есауленко. - Москва : Эксмо, 2019. - 271 с. : ил. - (Подарочные издания. Домашние любимцы). - 12+. - ISBN 978-5-699-82638-4. - Текст : непосредственный.

ОЛ;

Эта уникальная энциклопедия - настоящий подарок для всех любителей кошек! Она поможет правильно выбрать себе питомца и обеспечить ему все необходимое для счастливой жизни в новом доме. В издании даны подробные сведения о кошачьей анатомии и психологии, а также ответы на самые актуальные вопросы, связанные с воспитанием вашего любимца, благодаря чему вы сможете лучше понимать потребности и привычки своего питомца, следить за его здоровьем и оказать первую помощь в экстренной ситуации.

Суббота, 17 Август 2024 17:58

Книжные новинки 2024. Лето. Детская литература. Художественная 12+

АНТОНОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА. Первая любовь : повести : самые романтичные истории о любви для девочек : [для среднего школьного возраста] / Анна Антонова, Ирина Щеглова, Мария Чепурина. - Москва : Эксмо, 2014. - 346, [2] с. - (Большая книга романов о любви для девочек). - Содерж.: Встреча в Зазеркалье; Мечта идеальной девчонки; Ненастоящий поцелуй. - 12+. - ISBN 978-5-699-66545-7. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

"Встреча в Зазеркалье"

Алисе совсем не хотелось ехать на Новый год в зимний лагерь, тем более ее мальчик - Сергей из параллельного класса - остался в городе. Но скучала она недолго: Алисе предложили сыграть роль Снегурочки в новогоднем представлении, и она познакомились с Витькой. Он вел себя странно - то приглашал на прогулки и медленные танцы, то совсем не обращал внимания. Конечно, девчонку это заинтриговало. И, пытаясь понять странного парня, она сама не заметила, как влюбилась.

"Мечта идеальной девчонки"

Свидания? Тусовки с друзьями? Прикольное хобби? Все это не для нее. Кажется, у Леры нет никакой надежды доказать свою самостоятельность, мама с папой упорно считают ее ребенком. Но вдруг происходит чудо: родители отпускают Леру в гости к тете, в Москву. Целая неделя свободы в чужом, незнакомом городе! Выставки, пафосные кафе, поездки за город, дискотеки... И море новых знакомств. Совсем непросто разобраться, как вести себя в этих продвинутых компаниях и... с каким парнем лучше закрутить?

"Ненастоящий поцелуй"

Давным-давно Вера решила: в ее жизни будет одна-единственная, самая прекрасная любовь! Но почему-то ее никак не удавалось найти: не помогали ни собственные усилия, ни советы сестры. Вере казалось, что вторые половинки есть уже у всех, кроме нее. А потом девушка познакомилась с Мишей и поняла: вот он, тот самый парень! С ним легко, весело и интересно. Есть только одно "но": он относится к Вере как к другу. Как же заставить его влюбиться?..

Для среднего школьного возраста.

Беги, Диппер, беги! : [для среднего школьного возраста] / пер. с англ. А. Хромовой. - Москва : Эксмо, Freedom, 2018. - 126 с. : ил. - (Disney. Гравити Фолз). - 12+. - ISBN 978-5-699-98887-7. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

В Хижине Чудес - вечеринка! Диппер находит способ клонировать себя и думает, что это ему поможет наконец-то поухаживать за Венди. Но хватит ли Дипперу отваги пригласить ее на танец? А вдруг клоны ему позавидуют и устроят заговор против него? Малыш Гидеон упорно предлагает Мэйбл стать его девушкой. А Мэйбл не знает, что делать! Она никак не может ему отказать... Сумеет ли Диппер помочь Мэйбл порвать с Гидеоном? Тем более, что Гидеон, похоже, довольно зловещий парень...

БЛАЙТОН ЭНИД. Берегитесь, воры! : приключенческая повесть : [для среднего школьного возраста] / Энид Блайтон ; перевод с английского Ольги Солнцевой ; иллюстрации Джорджа Брука. - Москва : Махаон, 2017. - 156, [3] с. : ил. - (Секретная семерка). - 0+. - ISBN 978-5-389-10557-7. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Невероятно, но "Секретная семёрка" лишилась одного из своих членов - Джордж по недоразумению выбывает из игры. А тут как раз намечается новое дело, ниточку к которому и дал ребятам Джордж. Неужели, выполняя задание Питера по отработке навыков слежки, он действительно напал на след преступников? И может ли это на первый взгляд бесперспективное расследование стать настоящим приключением?

БЛАЙТОН ЭНИД. "Логово тигра" : приключенческая повесть : [для среднего школьного возраста] / Энид Блайтон ; перевод с английского Ольги Солнцевой ; иллюстрации Джорджа Брука. - Москва : Махаон, 2017. - 156, [2] с. : ил. - (Секретная семерка). - 0+. - ISBN 978-5-389-10556-0. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Кажется, у "Секретной семёрки" появились конкуренты: несносная сестрица Джека Сьюзи тоже организовала тайное общество. Своё собственное! И, кажется, у них намечается какое-то приключение. Но как это выяснить? Единственный выход - отправиться за ними следом в "Логово тигра" - развалины старого дома на холме.

БЛАЙТОН ЭНИД. Ночь фейерверков : приключенческая повесть : [для среднего школьного возраста] / Энид Блайтон ; перевод с английского Ольги Солнцевой ; иллюстрации Бруно Кэя. - Москва : Махаон, 2017. - 140, [2] с. : ил. - (Секретная семерка). - 0+. - ISBN 978-5-389-10558-4. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Несносная сестрица Джека Сьюзи снова приготовила для "Секретной семёрки" коварный розыгрыш, и в этот раз Питер и его команда, увы, попались на её удочку. А вскоре Питера и Джанет чуть было не похитили, и расследование этой странной истории привело ребят к новым захватывающим приключениям.

БЛАЙТОН ЭНИД. Свидетели ограбления : приключенческая повесть : [для среднего школьного возраста] / Энид Блайтон ; перевод с английского Ольги Солнцевой ; иллюстрации Джорджа Брука. - Москва : Махаон, 2019. - 141, [2] с. : ил. - (Секретная семерка). - 0+. - ISBN 978-5-389-10555-3. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Однажды в Большой Роще Питер и его команда познакомились с Джеффом. Мальчик рассказал ребятам весьма путаную историю о готовящемся преступлении. Однако ни о преступниках, ни об их планах Джефф толком ничего не знал. Питер и его друзья поняли, что их час настал.

БЛАЙТОН ЭНИД. Циркачи и сыщики : приключенческая повесть : [для среднего школьного возраста] / Энид Блайтон ; перевод с английского Ольги Солнцевой ; иллюстрации Джорджа Брука. - Москва : Махаон, 2019. - 125, [2] с. : ил. - (Секретная семерка). - 0+. - ISBN 978-5-389-10554-6. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

У "Секретной семёрки" снова каникулы! Во время игры в индейцев Колин замечает какого-то странного человека, перелезающего через ограду заброшенного дома. Кто он? И почему испугался ребят? На эти и другие вопросы ответят члены самого тайного из тайных обществ "Секретная семёрка".

Большое свинство : [для среднего школьного возраста] / пер. с англ. А. Хромовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 126, [1] с. : ил. - (Disney. Гравити Фолз). - На обл., корешке и тит. л.: #эксмодетство. - 12+. - ISBN 978-5-699-98888-4. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Мэйбл выигрывает поросеночка Пухлю, который вскоре становится ее верным другом. И в это же мгновение Диппер упускает шанс понравиться Венди! К счастью, им в руки попадает особое устройство, позволяющее путешествовать во времени. Сумеет ли Диппер вернуться назад в прошлое, взять реванш и добиться расположения Венди? Ведь путешествия во времени чрезвычайно опасны!

ГЕЙМАН НИЛ. Коралина : [для среднего школьного возраста] / Нил Гейман ; пер. с англ. Е. Кононенко ; иллюстратор Крис Ридделл. - Москва : АСТ, 2017. - 187, [2] с. : ил. - 12+. - ISBN 978-5-17-084621-4. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Что делать, если ты переехала в новый дом, до школы еще целая неделя, на улице дождь и туман, а родители вечно заняты? Разумеется, исследовать! Так юная Коралина знакомится с весьма странными соседями и в высшей степени независимым черным котом, а потом обнаруживает запертую дверь, ведущую в… никуда? Как бы не так! За этой дверью - целый мир! Мир, в котором все точно так же - и совершенно по-другому. Мир, в котором тебя ждут вкусная еда и красивая одежда, но главное - другие мама и папа: точно такие же, но более внимательные и заботливые. Только кожа их тонка и бела, как бумага. Только пальцы их чересчур длинные и нервные, а вместо глаз у них - круглые пуговицы. Только слишком уж жутко от одной мысли остаться с ними навсегда…

ДЕФО ДАНИЕЛЬ. Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо : [для детей среднего школьного возраста] / Даниель Дефо ; пересказал для детей Корней Чуковский ; иллюстрации Игоря Ильинского. - Москва : НИГМА, 2015. - 254 с. : ил. - (Страна приключений). - 12+. - ISBN 978-5-4335-0048-8. - Текст : непосредственный.

КХ;

Хватит ли человеку мужества после кораблекрушения вновь отправиться в морское путешествие? А сможет ли он прожить на необитаемом острове двадцать восемь лет два месяца и девятнадцать дней? Приключенческая литература всегда привлекала художника Игоря Ильинского. Он иллюстрировал Майн Рида и Анатолия Рыбакова, Фенимора Купера и братьев Стругацких. А уж история Робинзона Крузо вряд ли могла оставить равнодушным художника - знатока исторических эпох, эрудита, мастера достоверных деталей. И герой Дефо шьет себе костюм из козьих шкур, мастерит зонтик, вскапывает огород без лопаты, строит лодку с помощью одного топора- и дикий остров его трудами превращается в цветущий сад.

КУН НИКОЛАЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Боги, дети богов / Н. А. Кун. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 32 с. : ил. - (Мифы Древней Греции). - Содерж.: Афина Паллада ; Гермес ; Арес и др. - 12+. - ISBN 978-5-373-06153-7. - Текст : непосредственный.

ОЛ;

КУН НИКОЛАЙ АЛЬБЕРТОВИЧ. Герои Эллады / Н. А. Кун. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 31, [1] с. : ил. - (Мифы Древней Греции). - Содерж.: Прометей ; Пандора ; Сизиф и др. - 12+. - ISBN 978-5-373-06155-1. - Текст : непосредственный.

ОЛ;

РАСПУТИН ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ. Уроки французского : повести и рассказы : [для среднего и старшего школьного возраста] / В. Г. Распутин. - Москва : АСТ, 2020. - 317, [2] с. - (Школьное чтение). - Содерж.: Последний срок; Век живи - век люби; Я забыл спросить у Лешки и др. - 12+. - ISBN 978-5-17-120698-7. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015) – русский писатель, публицист, общественный деятель.

После окончания начальной школы в своём родном селе Аталанка Иркутской области будущий писатель вынужден был переехать в районный центр Усть-Уда, чтобы продолжать учёбу в средней школе. Это был тяжёлый период для маленького мальчика: жизнь у чужих людей, полуголодное существование, невозможность одеваться и питаться, как положено, ссоры с местной ребятнёй. Всё, что описывается в рассказе "Уроки французского" (1973), можно считать реальными событиями, ведь именно такой путь прошёл сам Валентин Распутин.

Герои повести "Последний срок" (1970) стоят у своеобразной жизненной черты, у которой рано или поздно оказывается человек. С чем подойдёт каждый к этой черте? Нравственность и безнравственность, эгоизм и бескорыстие, чёрствость и неравнодушие – вот основные темы произведений Валентина Распутина.

РИД ТОМАС МАЙН. Морской волчонок / Майн Рид ; художник Е. Атаева ; перевод с английского С. Смирновой. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 246, [1] с. : ил. - (Мировая книжка). - 12+. - ISBN 978-5-91921-275-1. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Каких только опасных приключений не довелось пережить юному Филиппу Форстеру, которого не зря прозвали "морским волчонком"! И главное из них – плавание через всю Атлантику в корабельном трюме, куда его занесла тяга к дальним странствиям. Мальчик оказался запертым в полной темноте, без воды и пищи... Однако мужество, ловкость и здравый смысл помогли морскому волчонку преодолеть все трудности столь необычного путешествия и впоследствии стать настоящим морским волком.

РОАН ДЖЕЙСОН. Меч Куромори : [для чтения взрослыми детям] / Джейсон Роан ; [перевод с английского Н. Абдуллина]. - Москва : Clever, 2016. - 382, [2] с. - (Магический мир издательства Clever). - На книге возрастные ограничения 9+. - 6+. - ISBN 978-5-906824-05-9. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Отправляясь на летние каникулы в незнакомую страну - Японию, пятнадцатилетний Кенни Блэквуд совершенно не ждет неприятных сюрпризов. Но странности начинаются еще в самолете. Загадочное послание от дедушки с припиской "после прочтения съешь" и приложенный к нему свисток, диковинное существо на багажной полке, которое не видит никто, кроме Кенни... И это только начало. Прямо в токийском аэропорту мальчика берут под стражу, не объясняя причин, а его тюремщик - таинственный японец, похоже, владеющий магией Магией?!

РОАН ДЖЕЙСОН. Щит Куромори : [для чтения взрослыми детям] / Джейсон Роан ; [перевод с английского Н. Абдуллина]. - Москва : Clever, 2016. - 398, [2] с. - (Магический мир издательства Clever). - На книге возрастные ограничения 9+. - Продолжение книги "Меч Куромори". - 12+. - ISBN 978-5-906824-51-6. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Продолжение "Меч Куромори" - захватывающей истории о современном подростке Кении, который оказался в самой гуще событий мирового масштаба. Чудом уцелев после схватки с драконом, Кенни Блэквуд остается жить в Японии. Теперь он состоит в тайной организации воинов и магов, оберегающей людей от демонов и чудовищ. Днем Кенни учится в школе, а по вечерам со своей подругой Киёми участвует в опасных операциях. Но с Киёми происходит что-то ужасное… она меняется, превращаясь в такое же чудовище, как те, от которых они защищают людей. Кенни оказывается перед немыслимым выбором: спасать девушку или исполнить свой долг? Ведь существование человечества снова под угрозой, и на счету каждый час.

СТИВЕНС ДЖОН. Изумрудный атлас : роман : [для среднего школьного возраста] / Джон Стивенс ; пер. с англ. В. Максимовой. - Москва : АСТ, 2016. - 477, [1] с. - 12+. - ISBN 978-5-17-085395-3. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Однажды под покровом ночи трое спящих детей были закутаны в одеяла и увезены из дома от смертельной опасности. С тех пор Кейт, Майкл и Эмма сменили много сиротских приютов, не переставая надеяться, что когда-нибудь родители вернутся за ними. Но однажды дети попадают в совсем уж странное место. Они оказываются единственными воспитанниками в огромном полузаброшенном доме и находят таинственный кабинет со старинными книгами. Прикоснувшись к странной книге в зеленом переплете, дети переносятся в прошлое — им предстоит сразиться с ведьмой, узнать, кем были их родители, и попытаться изменить будущее, чтобы спасти жителей маленького городка у подножия водопада и вернуться домой.

Эта книга для тех, кто любит "Хроники Нарнии" и "Гарри Поттера".

ШОЙНЕМАНН ФРАУКЕ. Агент на мягких лапах : [для среднего школьного возраста] / Фрауке Шойнеманн ; пер. с нем. И. Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2019. - 315, [1] с. - (Приключения кота-детектива). - На тит. л.: #эксмодетство. - 12+. - ISBN 978-5-04-088988-4. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Уинстон Черчилль - истинный аристократ, короткошёрстный британец, грациозный, умный и самую малость ленивый кот, который живёт в доме профессора физики в Гамбурге. Его жизнь была спокойной и размеренной, пока он не познакомился с двенадцатилетней Кирой. Обычная прогулка обернулась для новых друзей неожиданным приключением - во время грозы они поменялись телами! Это оказалось настоящей катастрофой: ведь теперь Уинстон должен не только попасть в компанию самых крутых девчонок в Кириной школе, но и разоблачить банду контрабандистов, чтобы спасти маму девочки от несправедливых обвинений!

Суббота, 17 Август 2024 17:56

Книжные новинки 2024. Лето. Детская литература. Художественная 6+

АГАФОНОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ. Детство Сережи : повесть : [для младшего и среднего школьного возраста] / протоиерей Николай Агафонов ; художник Галина Лопачёва. - Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2015. - 77, [2] с. : ил. - ISBN 978-5-7599-1132-0. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Действие повести происходит в конце 60-х годов. У главного героя — мальчика Серёжи — неожиданно умирает мама. Отец снова женится, и у Серёжи появляется мачеха и маленькая сестрёнка.

Семья переезжает в небольшое село Знаменское, где Серёжа находит новых друзей: Стёпку и дочь сельского священника — Анюту. Но такая дружба не по душе отцу Серёжи, который возглавляет крупный совхоз. Из-за того, что мальчик ходит в дом священника, его отцу могут грозить крупные неприятности на работе. Но эта дружба так влияет на Серёжу, что в его душе что-то меняется навсегда.

АДАМС ДЖОРДЖИ. Огненный дракон : [для младшего школьного возраста] / Джорджи Адамс ; [пер. с англ. И. Крупичевой] ; рисунки Анны Карри. - Москва : Эксмо, 2016. - 97, [2] с. : ил. - (Веселые истории о свободных кроликах). - На корешке и тит. л.: #эксмодетство. - 0+. - ISBN 978-5-699-86292-4. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Пес Тоби приехал с хозяевами на ферму "Хорошая погода" и… потерялся! А тут еще после пикника в лесу начался настоящий пожар. Хорошо, что волшебные ушки маленькой крольчихи Уишер подсказали, как вернуть Тоби хозяйке. Веселые кролики семейства Длинныеуши готовы к новым приключениям и приглашают вас с собой.

АНДЕРСЕН ХАНС КРИСТИАН. Оле-Лукойе : сказки : [для среднего школьного возраста] / Ханс Кристиан Андерсен ; перевод с датского А. Ганзен ; иллюстрации Н. Устинова. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 60, [2] с. : ил. - (Детская библиотека РОСМЭН). - Содерж.: Соловей; Ель; Старый дом. - 6+. - ISBN 978-5-353-06313-1. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Никто не знает столько сказок, сколько знает их Оле-Лукойе. И на каждый день недели приходится своя сказка. Вместе с этим сказочником, который приходит к детям с разноцветным зонтиком, можно подслушать разговоры цветов и птиц, побывать на мышиной свадьбе, пуститься в плаванье, проехаться в напёрстке, а также побывать в кукольном домике.

БАЖОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ. Уральские сказы : [для младшего школьного возраста] / П. П. Бажов ; художник О. Ионайтис. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 92, [3] с. : ил. - (Внеклассное чтение). - Произведения печатаются без сокращений. - Содерж.: Медной горы Хозяйка; Серебряное копытце; Голубая змейка; Огневушка-Поскакушка. - 6+. - ISBN 978-5-353-07205-8. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

В книгу вошли сказы Павла Бажова: "Серебряное копытце", "Голубая змейка", "Огневушка-Поскакушка", "Медной горы Хозяйка". Иллюстрации О. Ионайтис, члена Московского союза художников, участницы республиканских, городских и международных выставок. За иллюстрации к сказам Бажова О. Ионайтис в 2009 году была награждена дипломом Tallinn Illustations Triennial.

БАРРИ ДЖЕЙМС. Питер Пэн и Венди : сказочная повесть : [для среднего школьного возраста] / Дж. Барри ; перевод Н. Демуровой ; художник М. Митрофанов. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 221, [2] с. : ил. - (Внеклассное чтение). - 6+. - ISBN 978-5-353-07726-8. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

"Питер Пэн и Венди" — это удивительная волшебная сказка о необыкновенном мальчике Питере, который умел летать и не желал взрослеть, о девочке Венди и ее братьях, которых Питер увлек за собой на сказочный Нигдешный остров.

ВЕББ ХОЛЛИ. Волшебная фигурка : рождественские истории : повесть : [для среднего школьного возраста] / Холли Вебб ; пер. с англ. Т. Ю. Покидаевой. - Москва : Эксмо, 2017. - 192, [12] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). - На обл., корешке и тит. л.: #эксмодетство. - 6+. - ISBN 978-5-699-90842-4. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

На ночь мама часто рассказывала Лотте истории из жизни прабабушки. Та была настоящей сказочной героиней — ездила в санях, запряженных оленем, как Санта-Клаус, пасла оленье стадо, отгоняла от него волков и даже сама шила себе одежду. Девочка мечтала хоть одним глазком взглянуть на эту волшебную жизнь — и её желание сбылось. Лотта вдруг проснулась в другом месте и в другом времени — том самом, знакомом по историям. В сказке, конечно, быть очень увлекательно, но дома всё-таки лучше. А чтобы вернуться, Лотте нужно совершить рождественское чудо и найти маму маленького оленёнка Карла!

Под Новый год все ждут чуда, особенно дети. Подарите же своему ребёнку эту чудесную книгу! Главная героиня этой книги будет исправлять несправедливость, случившуюся много лет назад. Магия не главное, если есть сочувствие, желание и готовность помочь и позаботиться. Холли Вебб — писательница, популярная во всём мире, но особенно её полюбили в России. Книги Холли Вебб продаются в России миллионными...

ВЕББ ХОЛЛИ. Котенок Клео, или Путешествие непоседы : повесть : [для среднего школьного возраста] / Холли Вебб ; пер. с англ. А. Тихоновой ; ил. Софи Вильямс. - Москва : Эксмо, 2020. - 136, [3] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). - На обл. и тит. л.: #эксмодетство. - 6+. - ISBN 978-5-04-090840-0. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Девочка Эмбер с трудом знакомилась с новыми людьми, поэтому когда её класс перемешали с параллельным, ей пришлось нелегко. Хорошо, что у неё есть котёнок Клео, чьи проделки и проказы всегда отличная тема для разговора. Но кто бы мог подумать, что именно новый одноклассник поможет Эмбер в поисках потерявшейся Клео!

Для среднего школьного возраста.

ВЕББ ХОЛЛИ. Покатай меня, медведица! : рождественские истории : повесть : [для среднего школьного возраста] / Холли Вебб ; пер. с англ. Т. Покидаевой. - Москва : Эксмо, 2017. - 199, [3] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). - На обл., корешке и тит. л.: #эксмодетство. - 6+. - ISBN 978-5-699-90609-3. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Сара любила слушать рассказы дедушки про Арктику и эскимосов. Девочка мечтала там побывать и увидеть все эти чудеса собственными глазами. Они с дедушкой даже построили маленькое иглу - эскимосский дом из снега.

Но Сара и не думала, что, спрятавшись в это иглу под Рождество, она выберется из него прямо в Арктику! Здесь невероятно холодно и ещё есть совсем маленький медвежонок, потерявший маму. Не сразу Сара понимает, что оказалась внутри дедушкиной истории. Но та история закончилась не очень-то хорошо, и теперь первейшее желание Сары - помочь медвежонку найти маму. А на Рождество все желания сбываются! Истории Холли Вебб всегда позитивные и жизнеутверждающие. Её книги очень популярны у детей всего мира, они увлекают детей в мир литературы и дарят сильные эмоции. Книга издана на белой бумаге, внутри достаточно крупный шрифт и иллюстрации, которые позволят детям переключать внимание, не нагружая глаза. Идеальна для родителей, которые хотят, чтобы дети втянулись в чтение.

ВЕББ ХОЛЛИ. Секрет серебряных подков : [повесть : для среднего школьного возраста] / Холли Вебб ; [пер. с англ. Т. Покидаевой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 122, [3] с. : ил. - (Молли - маленькая волшебница). - На тит. л.: #эксмодетство. - 6+. - ISBN 978-5-04-089168-9. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Этот пони был очень красивым. И сильно нервничал, будто первый раз в жизни оказался в кузнице. Молли поспешила помочь своему дедушке-кузнецу успокоить малыша, но вдруг увидела полупрозрачный рог на лбу коня. Это не просто пони, это единорог!

Молли пообещала единорогу помочь вернуться домой, но вот как это сделать?

ВЕББ ХОЛЛИ. Щенок Сэм, или Украденное счастье : [повесть : для младшего школьного возраста] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [пер. с англ. А. Тихоновой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 136, [2] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). - На обл. и тит. л.: #эксмодетство. - 6+. - ISBN 978-5-699-93583-3. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Теперь у Эмили есть щенок золотистого ретривера Сэм! Малыш миленький, непоседливый, и ему интересно все. Поэтому Эмили вместе с Сэмом отправились на занятие по дрессировке. А младший брат девочки придумал свои уроки дрессировки и принялся учить щенка подпевать. Ретриверы - умные собаки, и Сэм быстро научился как выполнять команды, так и подтявкивать и подвывать в такт.

Однажды случилась беда - Сэм пропал. Оказалось, что в городе орудует банда похитителей породистых собак и щенок стал их жертвой. Эмили решила во что бы то ни стало найти любимца. И вот она почти выследила похитителей... Но как доказать взрослым, что именно эти люди украли Сэма и щенок сейчас заперт у них в доме?

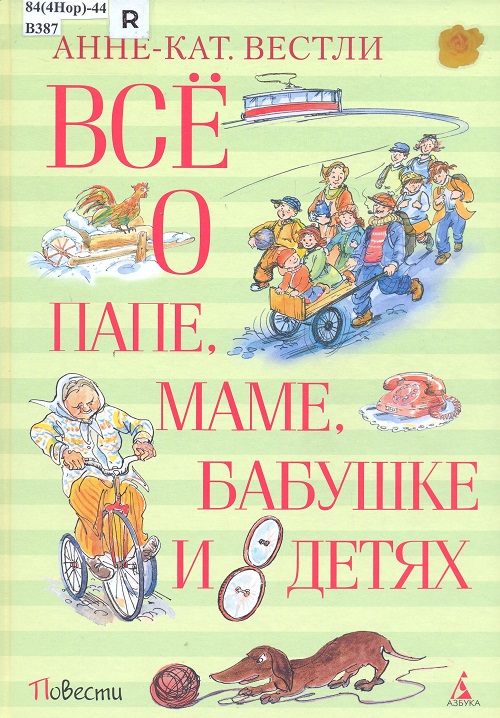

ВЕСТЛИ АННЕ-КАТРИНЕ. Все о папе, маме, бабушке и восьми детях : повести : [для среднего школьного возраста] / Анне-Кат. Вестли ; перевод с норвежского Любови Горлиной ; художник Наталья Кучеренко. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2022. - 623 с. : ил. - (Все о...). - Содерж.: Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик; Папа, мама, бабушка и восемь детей в лесу; Каникулы в хлеву; Маленький подарок Антона и др. - 0+. - ISBN 978-5-389-11881-2. - Текст : непосредственный.

КХ;

Анне-Кат. Вестли - одна из самых популярных детских писательниц не только у себя на родине, но и во всем мире. От ее книг исходит удивительное тепло и свет, как от общения с любимой бабушкой. Недаром Вестли называли Бабушкой Всей Норвегии. В этом издании собраны все повести из цикла про большую и дружную семью: папу, маму, бабушку, восемь детей и... грузовик.

Волшебная шкатулка : японская сказка : [для младшего школьного возраста / пересказ М. Смирновой]. - Санкт-Петербург : Амфора ; Москва : Комсомольская правда, 2012. - [47] с. : ил. - (Сказки народов мира). - ISBN 978-5-367-02246-9. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Волшебная шкатулка Японская сказка В пересказе Смирновой Иллюстрации. Серия Сказки народов мира Японская сказка о рыбаке, попавшем в Подводное царство, проникнута древней восточной мудростью - здесь и восхищение красотой мира, и вознаграждённая доброта, и осознание непреложности законов бытия.

ГАББЕ ТАМАРА ГРИГОРЬЕВНА. Сказки : [для среднего школьного возраста] / Тамара Габбе, Евгений Шварц ; художник В. Фомина. - Москва : Детская литература, 2022. - 248, [2] с. : ил. - (Школьная библиотека). - Содерж.: Город мастеров, или Сказка о двух горбунах; Два клена; Красная шапочка; Сказка о потерянном времени. - 6+. - ISBN 978-5-08-006835-5. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

В книгу вошли пьесы-сказки замечательных писателей - Тамары Габбе "Город Мастеров, или Сказка о двух горбунах" и Евгения Шварца "Два клена", "Красная Шапочка" и "Сказка о потерянном времени". Эти сказки о чести и верности, о человеческом достоинстве, о победе ума и смелости над глупостью, праздностью и лицемерием.

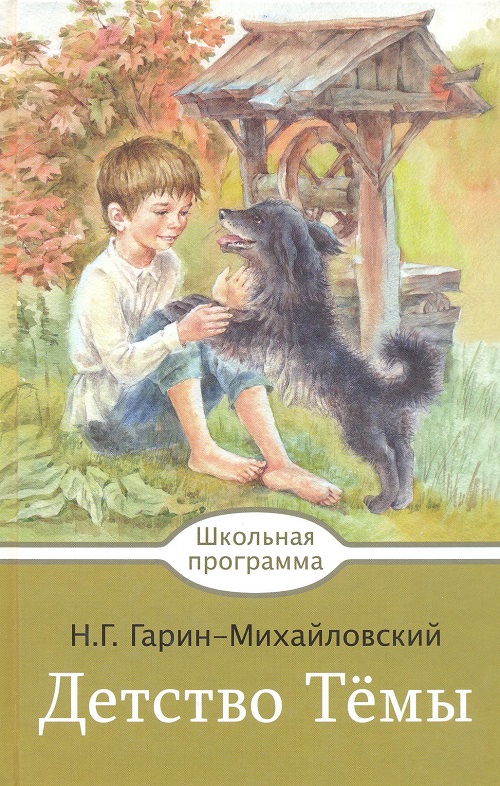

ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ. Детство Темы : [повесть : для детей среднего школьного возраста] / Н. М. Гарин-Михайловский. - Москва : Стрекоза, 2017. - 221, [2] с. - (Школьная программа). - 6+. - ISBN 978-5-9951-3377-3. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Эта повесть о маленьком мальчике Теме Карташеве, написанная известным русским путешественником, инженером и писателем Николаем Георгиевичем Гариным-Михайловским будет близка юным читателям, несмотря на то, что действие происходит в царской России. Детские радости и переживания, поиски себя, взаимоотношения с родителями и сверстниками, знакомство с большим и непонятным "взрослым" миром - через все это проходит каждый человек. Кто-то узнает в Теме себя, для кого-то его поступки станут уроком, а кто-то просто порадуется забавным происшествиям, в которые попадает маленький герой.

Заколдованный олень : швейцарская сказка : [для младшего школьного возраста / пересказ Ирины Пандер]. - Санкт-Петербург : Амфора ; Москва : Комсомольская правда, 2012. - [48] с. : ил. - (Сказки народов мира). - ISBN 978-5-367-02256-8. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Доброта и верность всегда будут вознаграждены, а зло не избежит возмездия - это вечная истина.

ИГНАТЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. Как транспорт помог друзьям Москву узнать : [для детей дошкольного и младшего школьного возраста] / Игнатенко Н. А. ; художник Елена Карпович. - Москва : МР-Пресса, 2018. - 61, [2] с. : ил. - Издательская программа правительства Москвы. - 6+. - ISBN 978-5-6041700-0-7. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Школьник Никита со своим невероятно смышленым котом отправляется в путешествие по Москве. Столичный транспорт серьезно облегчает задачу друзей – оценить масштаб и получить яркое впечатление об одном из самых больших и красивых городов мира.

Полезная информация о транспортных возможностях столицы, вплетенная в увлекательный сюжет книги, заинтересует не только школьников Москвы, но и юных гостей столицы.

Если Вы хотите получить такое же удовольствие от Москвы, как Никита и Огонек, Ваше путешествие начнется с первой же страницы этой книги!

ЛАРРИ ЯН ЛЕОПОЛЬДОВИЧ. Необыкновенные приключения Карика и Вали : сказочно-фантастическая повесть : [для младшего школьного возраста] / Ян Ларри ; [художники И. Уварова и А. Чукавин]. - Москва : АСТ, Малыш, 2019. - 449, [6] с. : ил. - (Лучшее детское чтение). - 0+. - ISBN 978-5-17-094673-0. - Текст : непосредственный.

КХ;

Мечта стать маленьким и увидеть мир глазами крошечного существа во все времена владела детьми с воображением. Стоит вспомнить хотя бы Алису в Стране чудес. Карику и Вале повезло - они уменьшились. А вот насколько трудно им пришлось в огромном мире обыкновенной лужайки, вы узнаете, прочитав прекрасную фантастическую повесть Яна Ларри.

Для среднего школьного возраста.

ЛЕРМОНТОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ. Мцыри : [поэма : для младшего школьного возраста] / Михаил Лермонтов ; иллюстрации А. Рейпольского. - Москва : РИПОЛ классик ; Санкт-Петербург : Пальмира, 2018. - 46, [1] с. : ил. - (Иллюстрированная библиотека школьника). - 6+. - ISBN 978-5-386-10988-2. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Один из последних образцов русской романтической поэзии - поэма М.Ю. Лермонтова (1814-1841) «Мцыри». Насыщенное фольклорными мотивами произведение передаёт дух грузинского народного слова, прочувствованный поэтом во время службы на Кавказе. Судьба мятежного отрока, его исповедь - это ода свободе могучего духа, противостоящего стихии.

МАНКАСТЕР ГАРРИЕТ. Изадора Мун. Очень необычная фея : [для чтения взрослыми детям] / Гарриет Манкастер ; [пер. с англ. Д. Ю. Кузнецовой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 137, [4] с. : ил. - (Изадора Мун. Приключения очень необычной девочки). - На обл. и тит. л.: #эксмодетство. - 6+. - ISBN 978-5-04-096748-3. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Изадора Мун - очень необычная девочка! Она обожает розовый и чёрный цвет, умеет летать и пользоваться волшебной палочкой. Её мама - фея, а папа - вампир! Поэтому Изадора знает: быть не таким, как все, не всегда просто, зато ужасно интересно! Но когда пришло время выбрать себе школу, Изадора растерялась: куда же ей пойти - в школу для фей или для вампиров? И там, и там девочку ждёт много испытаний. Но главное - не бояться быть таким, какой ты есть. И тогда всё получится!

РАСКИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ. Мой замечательный папа : рассказы : [для младшего школьного возраста] / Александр Раскин, Леонид Каминский, Виктор Драгунский ; художник Анна Власова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 77, [2] с. : ил. - (Детвора). - Содерж.: Как папа был маленьким; Петин рисунок; Куриный бульон и др. - 6+. - ISBN 978-5-91921-180-8. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Когда папа был маленьким, он тоже проказничал и не слушался старших. Потом этот мальчик вырос и стал взрослым папой. Но с ним никогда не бывает скучно! Он умеет придумывать весёлые игры и рассказывать удивительные истории...Для младшего школьного возраста.

РАСПУТИН ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ. Уроки французского : рассказы : [для среднего школьного возраста] / Валентин Распутин ; художники И. Максимова, Е. Петрова. - Москва : Махаон, 2016. - 93, [2] с. - (Классная классика). - Содерж.: Мама куда-то ушла; Уроки французского; Век живи-век люби. - 0+. - ISBN 978-5-389-04199-8. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Рассказы известного российского писателя Валентина Григорьевича Распутина (1937–2015), включённые в этот сборник, наполнены яркими воспоминаниями детства. Герои этих рассказов – обыкновенные мальчишки, оказавшиеся в разных, порой очень непростых жизненных ситуациях. Какой путь они выберут?

РЕМЕЗ СОФЬЯ ОСКАРОВНА. Лимоната : сказка о кудрявой девочке, умной ящерице, о большом путешествии в семь городов и об одной настоящей любви : [для младшего школьного возраста] / Софья Ремез ; иллюстрации Наталии Рябчиковой. - Москва : Пять четвертей, 2022. - 138, [5] с. : ил. - (Понарошку). - 6+. - ISBN 978-5-907362-57-4. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Небольшой южный городок Лимоната славится своими лимонами, которые никогда не портятся. Местные жители ведут безмятежный и размеренный образ жизни: варят варенье из клубники, обмениваются книгами и каждый понедельник покупают сладости, которые привозит Джентиле на своём грузовичке.

Но однажды в городе появляется Арабьято. Он торгует морсом из зелёных ягод. Этот морс, по его заверениям, развеселит печальных и придаст сил усталым. Жители Лимонаты пробуют его… и меняются до неузнаваемости. Сладости им больше не нужны, да и от прежнего добродушия ни следа. Не пробовали морса только восьмилетняя Капучинка и её верная подруга ящерица Фрида. Вместе с продавцом сладостей Джентиле они отправляются на поиски противоядия.

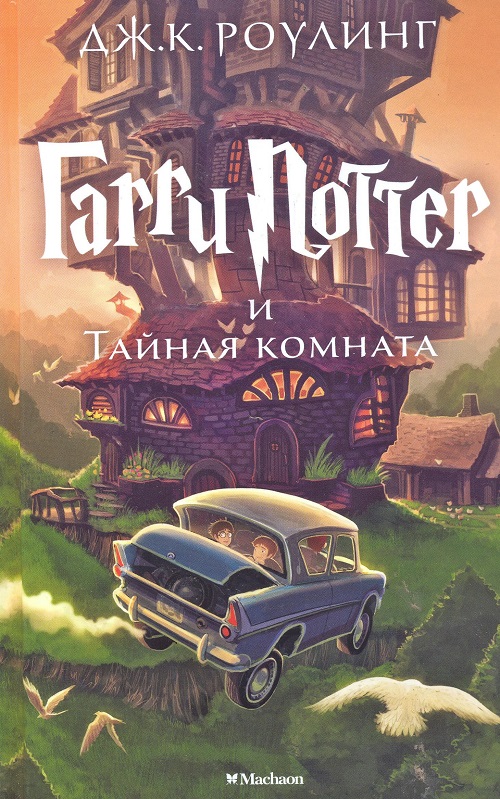

РОЛИНГ ДЖОАН КЭТЛИН. Гарри Поттер и Тайная комната : роман : [для среднего школьного возраста] / Дж. К. Роулинг ; перевод с английского Марии Спивак. - Москва : Махаон, 2020. - 477, [2] с. - Кн. 2. - 6+. - ISBN 978-5-389-07781-2. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Когда на Бирючинной улице внезапно появляется маленький домовый эльф Добби и начинает требовать от Гарри, чтобы тот не возвращался в "Хогварц", Гарри почти уверен, что все это - происки его заклятого врага Драко Малфоя. Но после, уже в школе, он видит, что зловещие надписи на стене темного коридора словно бы вторят пророчествам Добби: вот-вот здесь произойдет страшное.

На второй год обучения в "Хогварце" Гарри вместе с Роном и Гермионой пытается разыскать мифическую Тайную комнату и ее смертоносный секрет, а попутно встречается с магическими животными, находит заколдованный дневник и узнает некоторые факты из прошлого Огрида.

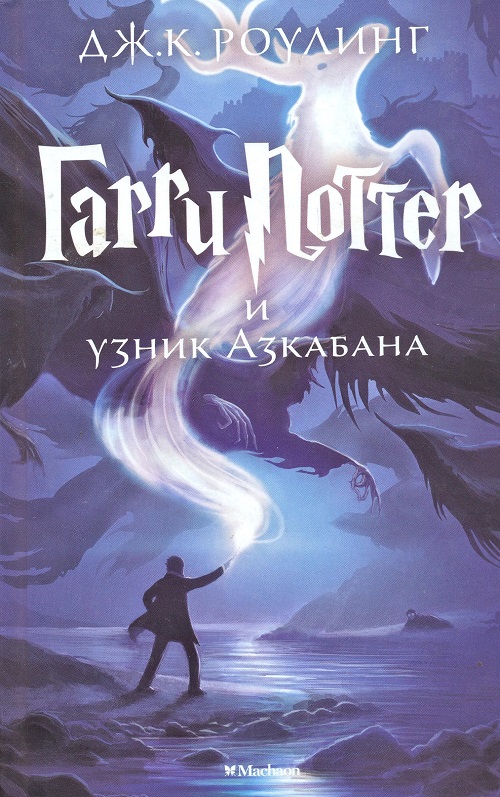

РОЛИНГ ДЖОАН КЭТЛИН. Гарри Поттер и узник Азкабана : роман : [для среднего школьного возраста] / Дж. К. Роулинг ; перевод с английского Марии Спивак. - Москва : Махаон, 2019. - 524, [3] с. - Кн. 3. - 6+. - ISBN 978-5-389-07788-1. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

После фиаско в колдовстве гигантских размеров Гарри Поттер сбегает от Дурслеев из Литтл Уинджинга на ночном автобусе в предчувствии серьезной беды. Но министерство магии занято ловлей более крупной рыбы – Сириуса Блэка, преданного последователя Лорда Вольдеморта и печально известного заключенного, сбежавшего из тюрьмы Азкабан. Говорили, что он охотится за Гарри Поттером и министр магии отправил дементоров Азкабана проверить школьные угодья. В третий год обучения Гарри в "Хогварце" его преследуют темные слухи и смертельные знамения, в то время как он узнает новую правду о своем прошлом и сталкивается лицом к лицу с одним из самых преданных слуг Черного Лорда.

САЛОМАТОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Похождения Дункеля : фантастическая повесть : [для детей среднего школьного возраста] / Андрей Саломатов ; художник Ольга Подивилова. - Москва : Самовар, 2017. - 110, [1] с. : ил. - (Новые сказочные повести). - 6+. - ISBN 978-5-9781-1115-6. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Главный герой этой фантастической повести – обыкновенный бытовой робот Дункель. Помощником по дому он был некудышным, но очень любил читать книги и мечтать о путешествиях. А его заветной мечтой было побывать в Индии.

Приключения с добрым и простодушным роботом начались сразу же, как только он покинул свой дом. Попутчиками робота в этом увлекательном путешествии стали собаки Драчун, Рыжик, Беляш и еще несколько лохматых четвероногих друзей.

О том, где побывала веселая компания, кто встретился им на пути и чем завершились их похождения, вы узнаете, прочитав эту книгу.

СОТНИК ЮРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ. Как я был самостоятельным : рассказы : [для среднего школьного возраста] / Ю. В. Сотник ; художник В. Долгов. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 125, [2] с. : ил. - (Внеклассное чтение). - Произведения печатаются без сокращений. - Содерж.: Дрессировщики; Как я был самостоятельным; Гадюка; На тебя вся надежда... - 6+. - ISBN 978-5-353-07703-9. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Рассказ о девятилетнем мальчишке, который впервые остался один дома и был вынужден принимать самостоятельные решения.

УСПЕНСКИЙ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ. Гарантийные человечки ; Гарантийные возвращаются : [сказочные повести : для младшего школьного возраста] / Эдуард Успенский ; художник В. Дмитрюк. - Москва : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2011. - 190, [1] с. : ил. - (Внеклассное чтение). - ISBN 978-5-17-074157-1 (АСТ). - ISBN 978-5-271-35865-4 (Астрель). - ISBN 978-5-4215-2325-3 (Полиграфиздат). - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Две повести Эдуарда Успенского про гарантийных человечков неизменно пользуются любовью детей, ведь в них рассказывается про жизнь маленьких мастеров, которые живут в разных бытовых приборах - холодильниках, пылесосах, радиоприёмниках и швейных машинках… И не просто живут, а следят за тем, чтобы они исправно работали. Потому и называются гарантийными. Но маленькие человечки не только работают, но и весело живут: дружат, любят пикники на природе и стоят друг за друга горой. Потому и не страшны им опасности, из которых самая непредсказуемая… Нет, не кошки и не мышки, а дети! Вот кого от кого следует прятаться! Почему? Читайте и узнаете.

ЧАРСКАЯ ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА. Сибирочка ; Записки маленькой гимназистки : [для младшего школьного возраста] / Лидия Чарская. - Москва : Эксмо, 2014. - 478 с. - (Лучшая классика для девочек). - 6+. - ISBN 978-5-699-71655-5. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

В книгу Л. Чарской, самой популярной детской писательницы начала XX века, вошли две повести: "Сибирочка" и "Записки маленькой гимназистки".

В первой рассказывается о приключениях маленькой девочки, оставшейся без родителей в сибирской тайге.

Во второй речь идет о судьбе сироты, оказавшейся в семье богатых родственников и сумевшей своей добротой и чистосердечностью завоевать расположение окружающих.

Школьные "приколы" : сборник рассказов и стихов : [для младшего и среднего школьного возраста] / художник Геннадий Соколов ; [составитель Марина Владимировна Юдаева ]. - Москва : Самовар, 2014. - 108, [3] с. : ил. - (Школьная библиотека). - Содерж. авт.: Георгиев С., Дружинина М., Кургузов О., Заходер Б., Михалков С. и др. - ISBN 978-5-9781-0054-9. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

В сборник современных авторов вошли самые смешные и озорные прозаические и стихотворные произведения о школе, школьниках и о тех событиях, которые бывают в жизни каждого человека и запоминаются навсегда.

Суббота, 17 Август 2024 17:54

Книжные новинки 2024. Лето. Детская литература. Художественная 0+

АНДРЕЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. Короткие тексты для первого чтения : [для дошкольного возраста / Е. В. Андреева, Л. Н. Толстой] ; художники Е. Здорнова, И. Шарикова. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 46, [1] с. : ил. - (Читаем по слогам). - На обл. и на тит. л. авторы не указаны. - 0+. - ISBN 978-5-353-08808-0. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Серия "Читаем по слогам" разработана специально для малышей, которые только учатся читать. Короткие рассказы, собранные в этой книге, состоят из небольших предложений и будут по силам начинающему читателю.

Волшебные русские сказки : [для детей до трех лет] / художник Екатерина Михалина ; пересказ Александра Афанасьева. - Москва : РИПОЛ классик, 2013. - 42, [2] с. : ил. - (Золотая коллекция для детей ; т.18). - Содерж.: Заколдованная королева; Три царства - медное, серебряное и золотое и др. - ISBN 978-5-386-05558-5. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Сборник красочно иллюстрированных русских народных сказок.

ГОЛЯВКИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ. Вот что интересно! : сборник рассказов : [для детей младшего и среднего школьного возраста] / Виктор Голявкин ; художник Геннадий Соколов. - Москва : Самовар-книги, 2016. - 109, [3] с. : ил. - (Школьная библиотека). - Содерж.: Все куда-нибудь идут; Друзья; Болтуны и др. - 0+. - ISBN 978-5-9781-1087-6. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

"Писать даже маленькие рассказы - довольно трудное занятие. Хотя бы потому, что всё время нужно придумывать что-то совершенно новое, не повторять себя и то, что уже сделано другими", - говорил писатель и художник Виктор Голявкин, в творчестве которого внимание к слову счастливо сочеталось с острой наблюдательностью.

КИПЛИНГ РЕДЬЯРД. Сказки : [перевод с английского : для дошкольного возраста, для чтения взрослыми детям] / Редьярд Киплинг ; иллюстрации Галины Золотовской. - Москва : Эксмо, 2019. - 149, [2] с. : ил. - (Книжка в кармашке). - На обл., корешке и тит. л.: #эксмодетство. - 0+. - ISBN 978-5-04-103171-8. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Знаменитые сказки Р. Киплинга из книги "Сказки просто так". В них объясняется, как животные приняли свой вид, например, как появились Броненосцы, откуда у Слоненка длинный хобот, как Кит получил свою глотку, а Верблюд - свой горб, и другие.

Лесные истории : [для младшего школьного возраста] / Виталий Бианки, Нина Павлова, Николай Сладков, Эдуард Шим ; иллюстрации Марины Белоусовой. - Москва : Эксмо, 2018. - 76, [3] с. : ил. - (Книги - мои друзья). - На обл., корешке и тит. л.: #эксмодетство. - 0+. - ISBN 978-5-04-092556-8. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Эта книга с прекрасными короткими рассказами о жизни природы, зверей и птиц, написанная писателями-натуралистами Виталием Бианки, Ниной Павловой, Николаем Сладковым, Эдуардом Шимом - прекрасный подарок всем любознательным читателям.

Лучшие стихи к праздникам : для чтения родителями детям / сост. Г. В. Матвеева ; худож. А. Семякин. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. - 61, [2] с. : ил. - Содерж.: С днем рождения; С Новым годом; С Рождеством Христовым и др. - 0+. - ISBN 978-5-9910-3352-7. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Добрые и занимательные стишки о дне рождения, Новом годе, Дне Святого Николая, Рождестве, 8 Марта, выпускном в детском саду, 1 сентября, Пасхе и др. Дети с удовольствием выучат рифмованные строки наизусть и будут декламировать их родным и на праздничных концертах.

Мой любимый детский сад : стихи : [для детей до трех лет] / А. Барто, Борис Заходер, А. Усачев и др. ; худож. О. Гончаров, В. Коркин, И. Панков и др. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 127 с. - (Полезные книжки). - Содерж.: Детский сад; Игра в стадо; Гуси-лебеди и др. - 0+. - ISBN 978-5-353-08954-4. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

В сборник вошли стихотворения лучших детских поэтов обо всем на свете: о любимой семье, веселых зверятах, увлекательных играх, небывалых чудесах, а также о детском садике. Эти легко запоминающиеся стихи непременно понравятся малышам. Книга станет добрым помощником для родителей и верным другом для малышей.

ПЕРРО ШАРЛЬ. Волшебные сказки Шарля Перро : [для детей дошкольного и младшего школьного возраста] / художник Влада Крамина. - Москва : Самовар, 2015. - 76, [2] с. : ил. - (Сказка за сказкой). - Содерж.: Красная Шапочка; Кот в сапогах; Золушка, или Хрустальная туфелька; Спящая красавица. - 0+. - ISBN 978-5-9781-1049-4. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Шарль Перро написал и опубликовал свои знаменитые волшебные сказки раньше братьев Гримм, Гофмана, Андерсена – в конце XVII века.

«Золушка», «Красная Шапочка», «Кот в сапогах»… Кто сегодня не знает этих чудо-историй?

Задолго до Шарля Перро уже выходили книги сказок, но никто не относился к этому жанру серьезно. И только Перро открыл сказке дверь в большую литературу.

Известный писатель, член Французской Академии, он знал цену написанным произведениям, но постеснялся признаться в авторстве и выпустил их под именем своего восемнадцатилетнего сына П.Дарманкура.

Однако благодаря именно этим сказкам дети всего мира знают великого сказочника – Шарля Перро.

Песенки-будилки, припевки-кормилки, считалочки, засыпалочки : [для младшего дошкольного возраста / художники Д. Вдовенко, И. Шарикова]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2015. - 63 с. : ил. - (Крохотулечки). - 0+. - ISBN 978-5-4451-0108-6. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

В этой красочно иллюстрированной книге собраны замечательные песенки-будилки, припевки-кормилки, считалки-гулялки и прибаутки-засыпалки, которые помогут родителям поднять ребенка с постели без слов, умыть, накормить, поиграть, занять во время прогулки, убаюкать. Стихи и потешки обязательно понравятся Вашему малышу.

ПОСТНИКОВ ВАЛЕНТИН ЮРЬЕВИЧ. Сказки про Карандаша и Самоделкина : [для детей до трех лет] / В. Ю. Постников ; [художник Ю. Якунин]. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 45, [2] с. : ил. - (Детская библиотека). - 0+. - ISBN 978-5-353-07765-7. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Герои Постникова давно полюбились детям. Карандаш – художник, у которого вместо носа волшебный карандаш, и всё, что он нарисует, становится настоящим. Самоделкин – железный человечек, который мастерит самые невероятные машины. Дети постарше знают, что эти человечки живут в Волшебной школе, и с ними и с их знакомыми происходит масса самых невероятных приключений.

А для малышей писатель сочинил несколько коротких историй, в которых герои путешествуют по нашей планете и в космосе, попадают в сказочные города и страны.

В этой книге малыш прочитает короткие сказки Валентина Постникова о приключениях Карандаша и Самоделкина на Луне и в океане, в зоопарке и в джунглях, в стране красок, в стране дорожных знаков и в городе цифр.

ТОКМАКОВА ИРИНА ПЕТРОВНА. Счастливо, Ивушкин! : повесть-сказка : [для младшего школьного возраста] / Ирина Токмакова ; иллюстрации Вадим Челак. - Москва : Махаон, 2016. - 109, [2] с. : ил. - (Сказочные повести). - 0+. - ISBN 978-5-389-10703-8. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Будущий первоклассник Филя Ивушкин и старая лошадка Луша попадают в загадочную страну Нигде-и-никогда. Там время чудесным образом останавливается, нет ни утра, ни вечера, ни зимы, ни лета. Зато есть много добрых и забавных обитателей, и героям предстоит немало встреч и испытаний, прежде чем они найдут мудрую сестру Летницу, которая даст им важный совет.

Ивушкин и Луша познакомятся с добрым ежом Вихронием и милым медвежонком Макосейкой, помогут лосихе Светлине и спасутся от страшной птицы Гаганы - в общем, переживут такие приключения, о которых, конечно, мечтает каждый маленький фантазёр.

УЛЬЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА. Добрые дела : [энциклопедия для малышей в сказках : для детей младшего школьного возраста] / Елена Ульева ; [художник К. Ветошкина]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 76, [2] с. : ил. - (Моя первая книжка). - 0+. - ISBN 978-5-222-33564-2. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Каждый родитель хочет, чтобы его малыш вырос добрым, отзывчивым и воспитанным. Энциклопедия добрых дел станет первым помощником в формировании этих качеств у ребенка. На примере историй о животных малыш узнает, что такое добро и зло, страх и храбрость, вежливость, внимательность, а также о многих других качествах. Интересные задания и веселые стихи непременно увлекут ребенка и помогут закрепить полученные знания.

УСАЧЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. Умная и знаменитая собачка Соня : [для среднего школьного возраста] / А. А. Усачёв ; художник Е. Антоненков. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 157, [2] с. : ил. - (Внеклассное чтение). - Произведения печатаются без сокращений. - Содерж.: Умная собачка Соня; Знаменитая собачка Соня. - 0+. - ISBN 978-5-353-09428-9. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

Собачка Соня очень умная собачка. Почему? Да потому, что она обо всем раздумывает, а если много думать, то непременно станешь умным. Но несмотря на ее раздумья, а может, из-за них, она постоянно попадает в самые забавные ситуации. В книгу вошли: «Умная собачка Соня» и «Знаменитая собачка Соня».

ЧУНАЕВА АРИНА ВЛАДИМИРОВНА. В Новый год с новыми сказками : интерактивная книга : [для детей дошкольного возраста] / Арина Чунаева. - Москва : Лев, 2021. - 40, [7] с. : ил. - (Мои любимые сказки) (Союзмультфильм). - 0+. - ISBN 978-5-4471-7300-5. - Текст : непосредственный.

ХЛ;

В этой книге ребят ждут новогодние сказки с дополненной реальностью от любимых героев "Союзмультфильма".

Суббота, 17 Август 2024 17:49

Книжные новинки 2024. Лето. Детская литература. Познавательная

200 фактов о чудесах света : [детская энциклопедия : для дошкольного и младшего школьного возраста / автор Ю. Соколова]. - Москва : Буква-ленд, 2019. - 46, [1] с. : ил. - (Узнаем про все вокруг). - 0+. - ISBN 978-5-00145-121-1. - Текст : непосредственный.

ОЛ;

ГИДУ ВАЛЕРИ. Этикет : [игровые задания внутри : для дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям] / Валери Гиду ; иллюстрации: Чарли Поп ; [перевод с французского Марка-Антуана Парра]. - Москва : Русское слово, 2018. - 23 с. : ил. - (Энциклопедия для самых маленьких). - 0+. - ISBN 978-5-533-00618-7. - Текст : непосредственный.

ОЛ;

Книга "Этикет" просто и увлекательно расскажет ребёнку, как правильно вести себя в гостях, в магазине и других общественных местах. Благодаря этой энциклопедии малыш легко освоит волшебные правила этикета.

Как можно поприветствовать своего друга? Почему слово "Пожалуйста" волшебное? Как вести себя за столом? Зачем нужно быть вежливым и доброжелательным? Ответы на эти и другие вопросы малыш найдет в этой энциклопедии.

Яркие весёлые иллюстрации и несложные пояснения будут интересны и понятны малышам, помогут им запомнить новые понятия и термины. Благодаря плотной бумаге и твёрдой обложке, даже в руках не всегда аккуратных маленьких непосед книга прослужит долго. В конце энциклопедии - увлекательные игровые задания для закрепления изученного материала.

ДЕНС ЮДИТ. Домашние любимцы : [для чтения взрослыми детям] / авторы: Юдит Дёнс, Китти Пухола ; художник: Аттила Надь ; [переводчик: М. Валишин]. - Москва : Свежий ветер, 2021. - 22, [2] с. : ил. - (Энциклопедия для малышей). - Авт. на обл. и на тит. л. не указ. - 0+. - ISBN 978-5-00158-471-1. - Текст : непосредственный.

ОЛ;

Все животные на страницах этой книги! Прочитайте книгу, разверните клапаны и ответьте на вопросы викторины.

КЛЮШНИК ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА. В лесу : [для дошкольного возраста / Клюшник Лариса Владимировна ; художники : В. В. Бастрыкин и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 45, [2] с. : ил. - (Энциклопедия для детского сада). - Автор указан в конце книги. - ISBN 978-5-353-09061-8. - Текст : непосредственный.

ОЛ;

Эта увлекательная, легко написанная энциклопедия познакомит дошкольников с лесной флорой и фауной. Книга поможет ребенку 4-6 лет развить кругозор и изучить окружающий мир.

«В лесу. Энциклопедия для детского сада» расскажет:

Как меняется жизнь в лесу при смене времен года

Кто из лесных жителей роет норы, впадает в спячку, вьет гнезда

Как выглядят следы кабана, волка, лисицы и древесные ходы жука-короеда

Какие грибы съедобны, а какие – нет

Книга содержит интересные факты, наглядные иллюстрации, краткие понятные тексты, задания для проверки знаний и на развитие смекалки – все, что нужно, чтобы привить ребенку любовь к научно-познавательной литературе и подготовить к обучению в школе.

Космос : [для среднего школьного возраста / Денн Б., О'Брайен Э. ; перевод с английского Е. Дорониной]. - Москва : РОСМЭН, 2013. - 46, [1] с. : ил. - (Детская энциклопедия). - 6+. - ISBN 978-5-353-05763-5. - Текст : непосредственный.

ОЛ;

В этой красочной книге приведены интересные факты о планетах и звездах, кометах и астероидах. Книга знакомит с теорией рождения Вселенной, рассказывает о Солнечной системе, о небесных явлениях, а также о том, как проводятся исследования космоса.

Кто такие девочки? : книжка с окошками : 26 окошек : [для чтения взрослыми детям : для детей старше трех лет / художник К. Лебедева]. - Донецк : АЛЬ ПАКО, 2022. - [12] с. : ил. - (Книжка с окошками). - Книга на картоне. - 0+. - ISBN 978-5-00134-780-4. - Текст : непосредственный.

ОЛ;

Хочешь узнать, что общего у всех девчонок на Земле и почему каждая из них уникальна? В этом тебе поможет книжка с окошками "Кто такие девочки?". На страницах книги - любимые хобби девчонок, их маленькие хитрости и секреты, интересные факты и полезные советы. Читай книжку с окошками "Кто такие девочки?" - открывай для себя секреты загадочной девичьей души!

Мифология : [для младшего школьного возраста / Дорохина Л. Н., Макаревич В. М., Широнина Е. В. и др. ; художники К. Р. Борисов и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2010. - 95 с. : ил. - (Детская энциклопедия РОСМЭН). - ISBN 978-5-353-03784-2. - Текст : непосредственный.

ОЛ;

Книга знакомит юных читателей с мифами народов мира. Наиболее полно представлена мифология Древнего Египта, Древней Греции и средневековой Восточной Европы. В книге рассказывается о богах, духах и древних героях, среди которых читатели встретят и хорошо известных им сказочных и легендарных персонажей — лешего, домового и Бабу-ягу, Геракла и Одиссея.

Народы России : праздники, обычаи, обряды : [для среднего школьного возраста / Бронштейн М. М., Жуковская Н. Л., Каракетов М. Д. и др. ; составитель Е. В. Широнина ; художники И. В. Максимова и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2012. - 95 с. : ил. - (Детская энциклопедия РОСМЭН). - ISBN 978-5-353-05647-8. - Текст : непосредственный.

ОЛ;

Эта книга знакомит юных читателей с многочисленными народами нашей страны, с их историей, праздниками, обрядами и обычаями. Знание культурных традиций других народов помогает людям лучше узнать и главное - понять друг друга. В наше время тесного общения разных народов это особенно важно. Книга написана специалистами Института этнологии и антропологии РАН.

Открытия и изобретения : [для детей до трех лет] / перевод с английского В. А. Гришечкина. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 47 с. : ил. - (Детская энциклопедия). - 6+. - ISBN 978-5-353-06869-3. - Текст : непосредственный.

ОЛ;

Мир сегодня был бы совсем другим, если бы не тяга человека к познанию, к совершению открытий и если бы не его способность применить эти знания на деле, создавая удивительные изобретения. С древних времен и до наших дней человеческий ум породил такое количество поразительных устройств, механизмов, технологий, что даже для простого их перечисления потребуется немало времени. Эта книга расскажет детям о самых значащих для развития человечества открытиях и изобретениях, без которых история пошла бы по совсем другому пути, и без которых мы не мыслим свою жизнь. На страницах книги читателя ждет множество интересных фактов, а также выразительные иллюстрации и фотографии.

ТЕРНБУЛЛ СТЕФАНИЯ. Поезда : [для детей до трех лет / Стефания Тернбулл ; пер. с англ. С. Э. Шафрановского]. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 47 с. : ил. - (Детская энциклопедия). - 6+. - ISBN 978-5-353-05754-3. - Текст : непосредственный.

ОЛ;

Эта книга - одно из немногих изданий для детей, посвященных Поездам. В ней интересно рассказывается увлекательная история поездов: от самых первых паровозов до современных электровозов, объясняются технические различия и особенности их работы. Текст сопровождается рисунками и фотографиями, что делает его более понятным.

ТЭЙЛОР БАРБАРА. Планета Земля : [для среднего школьного возраста / Барбара Тэйлор ; перевод с английского А. С. Потаповой]. - Москва : РОСМЭН, 2012. - 47 с. : ил. - (Детская энциклопедия). - Отсутствуют стр. 3-4, 33-34. - ISBN 978-5-353-05846-5. - Текст : непосредственный.

ОЛ;

Земля - единственное известное нам место в космосе, где существует жизнь, и жизнь эта очень разнообразна. Что скрывается под земной корой? Как появляются горы, ледники, вулканы и полярное сияние? Кто обитает в океанских глубинах, засушливых пустынях и вечных снегах? Какие опасности грозят нашей планете и можем ли мы им противостоять? В этой книге, полной красочных фотографий и рисунков, читатель найдет ответы на самые захватывающие вопросы о планете Земля.

ХАНКОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА. Русская азбука : [для младшего школьного возраста] / в рисунках Марины Ханковой. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2016. - 69, [2] с. - (Мы любим бумажные книги). - 0+. - ISBN 978-5-91045-907-0. - Текст : непосредственный.

КХ;

Большой уютный дом есть у каждой буквы в алфавите. И в таком доме строится своя история, а вокруг - своя погода и время года, птицы, звери, травы, уклад и быт, где-то трудится Марья-искусница, а где-то можно увидеть и самого Илью Муромца!

Суббота, 17 Август 2024 17:41

Книжные новинки 2024. Лето. Биографии, мемуары

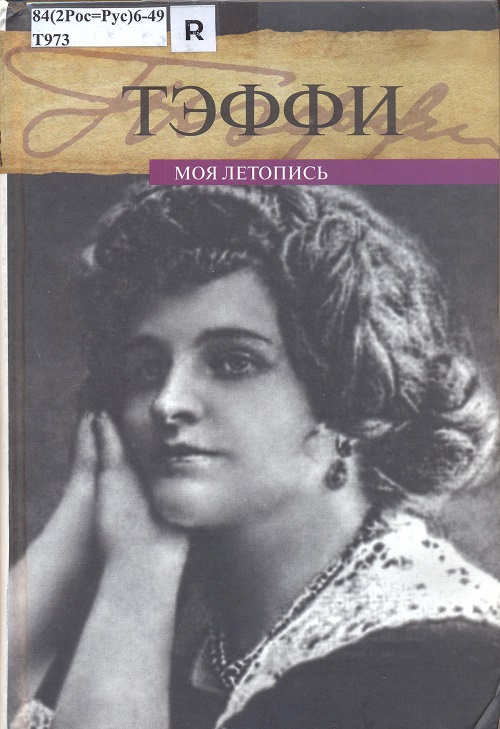

ТЭФФИ НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА. Моя летопись / Тэффи ; составление, предисловие, примечания Ст. Никоненко. - Москва : ПРОЗАиК, 2015. - 654, [1] с., [8] л. ил. : ил. - 12+. - ISBN 978-5-91631-229-4. - Текст : непосредственный.

КХ;

Надежда Александровна Тэффи (1872-1952) - "королева русского юмора", автор литературных пародий, фельетонов, стихов, загадочная и умная женщина, всю жизнь творившая свою автобиографическую легенду, свой образ в литературе. Она была настолько популярна, что в честь нее были названы духи и конфеты. Ей восхищались все: от Николая II до Ленина.

Тэффи пережила три революции, две мировых войны, видела ужасы XX века, но сохранила чуткость сердца, умение посмеяться в безвыходной ситуации. Покинув Россию, Тэффи написала воспоминания - историю ее прощания с родиной, растянувшегося на полтора года.

В книгу также включены автобиографические фельетоны "Мой псевдоним", "Первое посещение редакции" и сборник мемуарных очерков "Моя летопись" об известных (Бальмонт, Аверченко, Распутин, Репин) и малоизвестных (Фондаминский, Пантелеймонов) людях того времени, с которыми Тэффи была знакома и которые сыграли важную роль в судьбе России или в жизни самой писательницы. С улыбкой и тактом она описывает каждого, пытается понять, увидеть живую душу.

Воспоминания и "летопись" Н. Тэффи - это крепость памяти о людях и событиях, путешествие вглубь человеческого сердца.

Четверг, 15 Август 2024 09:15

Творческая встреча с московским поэтом Петром Опря

15 августа в 15.00 Литературная гостиная Библиотеки КЦ «Автограда» приглашает на творческую встречу с московским поэтом Петром Опря и его книгой стихов о нашем городе.

Среда, 24 Июль 2024 09:39

Книжная выставка «Ваше алиби на вечер»

Зал художественной литературы приглашает на выставку самых ярких авторов и произведений детективного жанра «Ваше алиби на вечер».

Среда, 24 Июль 2024 09:37

Книжная выставка «Маршрут на восток. Китай»

Вторник, 23 Июль 2024 09:27

Книжная выставка «Читаем символы»

Зал краеведческой литературы Библиотеки КЦ «Автоград» представляет необычную выставку, посвященную Дню символики Самарской губернии.